創薬研究の現場において、候補化合物のドロップアウト率の高さや、臨床試験における予期せぬ毒性の発現は、長年にわたり解決すべき喫緊の課題となっています。従来の動物実験や不死化細胞株を用いたスクリーニングでは、ヒトに対する反応予測に限界を感じている研究担当者の方も多いのではないでしょうか。

iPS細胞(人工多能性幹細胞)技術の成熟に伴い、創薬プロセスは今、大きな転換期を迎えています。ヒト由来の細胞を用いて、開発の早期段階で精度の高い毒性評価や薬効評価を行うことが可能となり、開発コストの削減と期間短縮への道が拓かれました。

本記事では、iPS細胞を用いた創薬スクリーニングの現状と具体的な活用領域、そして導入にあたって重要となる受託解析サービス(CRO)選定のポイントについて、専門的な視点から詳しく解説します。貴社の創薬パイプラインを加速させるための、実践的な情報としてお役立てください。

iPS細胞を用いた創薬スクリーニングの現在地と導入の結論

iPS細胞を用いた創薬スクリーニングは、もはや実験的な技術ではなく、創薬プロセスの効率化を実現するための実用的なソリューションとして定着しつつあります。特に、ヒト生体反応の予測精度向上は、開発の成功率を左右する重要な鍵となるでしょう。ここでは、なぜ今iPS細胞スクリーニングの導入が進んでいるのか、その背景と結論について解説します。

動物実験の代替・削減(3R)とヒト予測性の向上

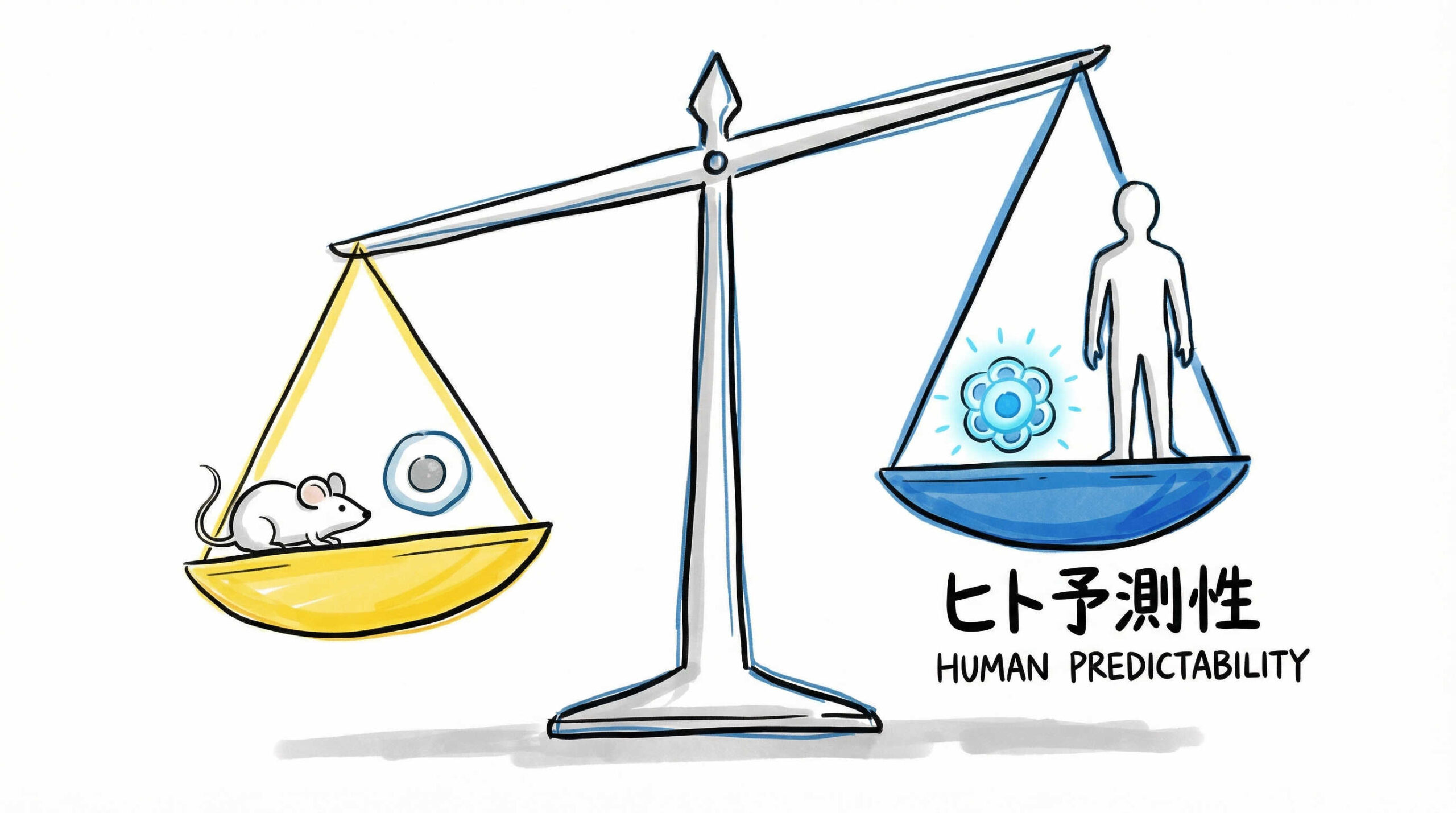

近年、動物福祉の観点から、動物実験の代替・削減・苦痛軽減を目指す「3Rの原則」が国際的に強く求められています。しかし、単なる倫理的な要請だけでなく、科学的な合理性からもヒトiPS細胞への移行が進んでいることは注目に値します。

従来の動物実験では、代謝経路や受容体の感受性における種差が避けられず、ヒトでの副作用を見逃すケースや、逆に動物で毒性が出たために有望な化合物を捨ててしまう「偽陽性・偽陰性」の問題がありました。ヒトiPS細胞から分化誘導した機能細胞を用いることで、ヒト本来の生理学的反応に基づいた評価が可能となり、前臨床試験から臨床試験へのトランスレータビリティ(外挿性)が飛躍的に向上しています。

臨床試験の失敗リスク低減による開発コストの最適化

新薬開発において、臨床試験段階での失敗は莫大な損失を意味します。特にPhase II(第II相試験)以降でのドロップアウトは、製薬企業にとって経営的なリスク要因となり得ます。その主要な原因の一つが、前臨床段階で検出できなかった心毒性や肝毒性です。

iPS細胞を用いた高精度なスクリーニングを創薬プロセスの早期(Early Discovery段階)に導入することで、毒性リスクの高い化合物を早期に排除(Fail Early)することが可能となります。これにより、成功確率の高い化合物のみを後期の高コストな試験に進めることができ、結果として開発期間の短縮とトータルコストの最適化が実現します。投資対効果の観点からも、iPS細胞技術の実装は合理的判断と言えるでしょう。

希少疾患や難病に対する疾患モデル細胞の活用

希少疾患や難病の創薬においては、患者数が少なく、臨床検体やプライマリ細胞(初代培養細胞)の入手が極めて困難であるという課題があります。また、既存の動物モデルでは複雑なヒトの病態を十分に再現できないことも少なくありません。

患者由来のiPS細胞を樹立し、それを目的の組織細胞へと分化させることで、試験管内(in vitro)で患者自身の病態を再現した「疾患モデル細胞」を無限に供給することが可能になります。これにより、これまでアプローチが難しかった希少疾患に対しても、十分なサンプル数を用いた化合物スクリーニングが実施できるようになり、アンメット・メディカル・ニーズに応える新薬開発の可能性が大きく広がっています。

従来のスクリーニング系と比較したiPS細胞の優位性

既存のスクリーニング系と比較して、iPS細胞技術が具体的にどのような点で優れているのかを理解することは、導入の是非を判断する上で不可欠です。不死化細胞株や動物モデルが抱える構造的な課題を克服する、iPS細胞ならではの特性について掘り下げていきます。

不死化細胞株(HeLa等)では再現できない生理学的反応の取得

創薬研究で長く用いられてきたHeLa細胞やCHO細胞などの不死化細胞株は、増殖能が高く扱いやすい反面、がん化または遺伝子操作により本来の生理機能を喪失している場合が多くあります。例えば、心筋の拍動や神経の電気的活動といった特異的な機能は、これらの細胞では再現できません。

一方、ヒトiPS細胞から分化誘導された心筋細胞や神経細胞は、ヒト生体内の細胞に近い生理学的特性(イオンチャネルの挙動、受容体の発現、代謝酵素の活性など)を保持しています。これにより、薬剤に対する細胞応答をより生体に近い環境で評価することが可能となり、スクリーニングデータの生物学的妥当性を担保できるのです。

動物モデルにおける種差の問題(外挿性の欠如)の解決

「マウスでは効いたがヒトでは効かなかった」、あるいは「ラットでは無毒だったがヒトでは重篤な副作用が出た」という事例は枚挙にいとまがありません。これは、薬物代謝酵素(CYPなど)のアイソフォームの違いや、標的分子のアミノ酸配列の違いなど、決定的な「種差」が存在するためです。

ヒトiPS細胞由来の分化細胞を用いることは、評価系を最初から「ヒトのシステム」で構築することを意味します。種差による外挿性の欠如という根本的な問題を回避し、ヒトにおける薬物動態(PK)や薬力学(PD)をダイレクトに予測できる点は、iPS細胞スクリーニングの最大のメリットの一つと言えるでしょう。

個体差(遺伝的背景)を考慮した毒性・薬効評価の可能性

薬剤の効きやすさや副作用の出やすさには、個人の遺伝的背景(ジェネティックバックグラウンド)が大きく影響します。従来の均一な実験動物や単一の細胞株では、この「個体差」を評価することは不可能でした。

様々なドナー由来のiPS細胞パネルを活用することで、性別、人種、遺伝子多型などが異なる複数の個体に対する薬剤反応性を試験管内で評価することが可能です。これは「Clinical Trial in a Dish(培養皿の中の臨床試験)」とも呼ばれ、臨床試験前にレスポンダー(薬効がある群)とノンレスポンダーを見分けたり、特異体質的な毒性リスクを予見したりする上で極めて強力なツールとなります。

創薬プロセスにおける具体的な活用領域:安全性薬理・毒性評価

iPS細胞技術が最も活発に導入されているのが、医薬品の安全性評価(安全性薬理・毒性試験)の領域です。特に、生命に関わる重篤な副作用を引き起こす可能性のある心臓、肝臓、神経系への毒性評価において、その有用性が確立されつつあります。

心毒性評価(CiPAイニシアチブへの対応)

薬剤性不整脈のリスク評価は、ICH(医薬品規制調和国際会議)のガイドラインにおいても重要視されています。近年では、hERGチャネル阻害だけでなく、多角的に催不整脈リスクを評価するCiPA(Comprehensive in vitro Proarrhythmia Assay)イニシアチブが提唱されており、ヒトiPS細胞由来心筋細胞の活用がその中心に位置づけられています。

MEA(微小電極アレイ)を用いた電気生理学的評価

MEA(Microelectrode Array:微小電極アレイ)システムを用いることで、iPS細胞由来心筋細胞シートの細胞外電位を非侵襲的かつ経時的に測定できます。これにより、心拍数、伝導速度、QT間隔に相当するフィールド電位持続時間(FPD)などのパラメータを取得し、薬剤による電気生理学的な影響を定量的に解析します。TdP(トルサード・ド・ポアント)などの致死性不整脈リスクを高精度に予測するための標準的な手法となっています。

カルシウムトランジェント測定による不整脈リスク予測

心筋の収縮と弛緩は、細胞内のカルシウムイオン濃度の変化によって制御されています。カルシウム感受性色素を用いたイメージング解析により、薬剤投与時の細胞内カルシウム濃度の変動(トランジェント)を波形として捉えることができます。波形の乱れや早期後脱分極(EAD)様の波形を検出することで、電気的な測定だけでは捉えきれない不整脈の予兆や収縮機能への影響を評価します。

肝毒性評価

薬剤性肝障害(DILI)は、開発中止や市販後の回収原因となる主要な毒性の一つです。ヒトiPS細胞由来肝細胞は、従来のHepG2などの細胞株と比較して高い代謝機能を有しており、より生体に近い肝毒性評価を可能にします。

代謝安定性と薬物相互作用(CYP誘導など)の解析

iPS細胞由来肝細胞は、主要な薬物代謝酵素であるCYP450ファミリーを発現しています。これにより、被験物質の代謝安定性を評価するだけでなく、代謝物による毒性や、CYP誘導による薬物相互作用(DDI)のリスクを評価することが可能です。特に、反復投与による酵素誘導の影響を確認できる点は、臨床用量や投与スケジュールの設定において重要な情報となります。

長期培養系を用いた慢性毒性の検出

従来の初代肝細胞は培養皿上での長期維持が難しく、数日で機能が低下してしまう課題がありました。しかし、iPS細胞由来肝細胞は適切な培養条件下で2週間以上の長期培養が可能であり、低用量の反復曝露による慢性毒性や、遅発性の毒性を検出する系に適しています。ミトコンドリア毒性や胆汁鬱滞などのメカニズムベースの毒性評価にも応用が進んでいます。

神経毒性評価

中枢神経系および末梢神経系への副作用も、創薬における大きなハードルです。ヒトiPS細胞から分化させた神経細胞(グルタミン酸作動性神経、GABA作動性神経、運動神経など)を用いることで、ヒト特異的な神経毒性を評価します。

神経突起伸長阻害の定量解析

神経細胞の主要な機能構造である神経突起(軸索および樹状突起)の伸長は、神経ネットワーク形成に不可欠です。高解像度イメージング解析を用いて、薬剤添加による神経突起の長さや分岐数の減少を定量化することで、神経変性や発生毒性のリスクを鋭敏に検出します。これは、抗がん剤による末梢神経障害(CIPN)の予測などにも有効です。

痙攣リスク等の機能的毒性評価

MEAシステムを神経細胞に応用することで、神経ネットワークの自発発火活動や同期発火(バースト)を測定できます。薬剤による興奮性・抑制性バランスの崩壊を検出し、痙攣(けいれん)誘発リスクや、逆に鎮静作用などの機能的な神経毒性を評価することが可能です。形態的な変化が現れる前の、機能レベルでの異常を捉えることができる点が強みです。

創薬プロセスにおける具体的な活用領域:薬効評価・疾患モデリング

毒性評価と並んでiPS細胞の真価が発揮されるのが、薬効評価と疾患モデリングの領域です。患者由来のiPS細胞を用いることで、試験管内で病態を再現し、その表現型を指標に有効な化合物を探索する新しいアプローチが可能になっています。

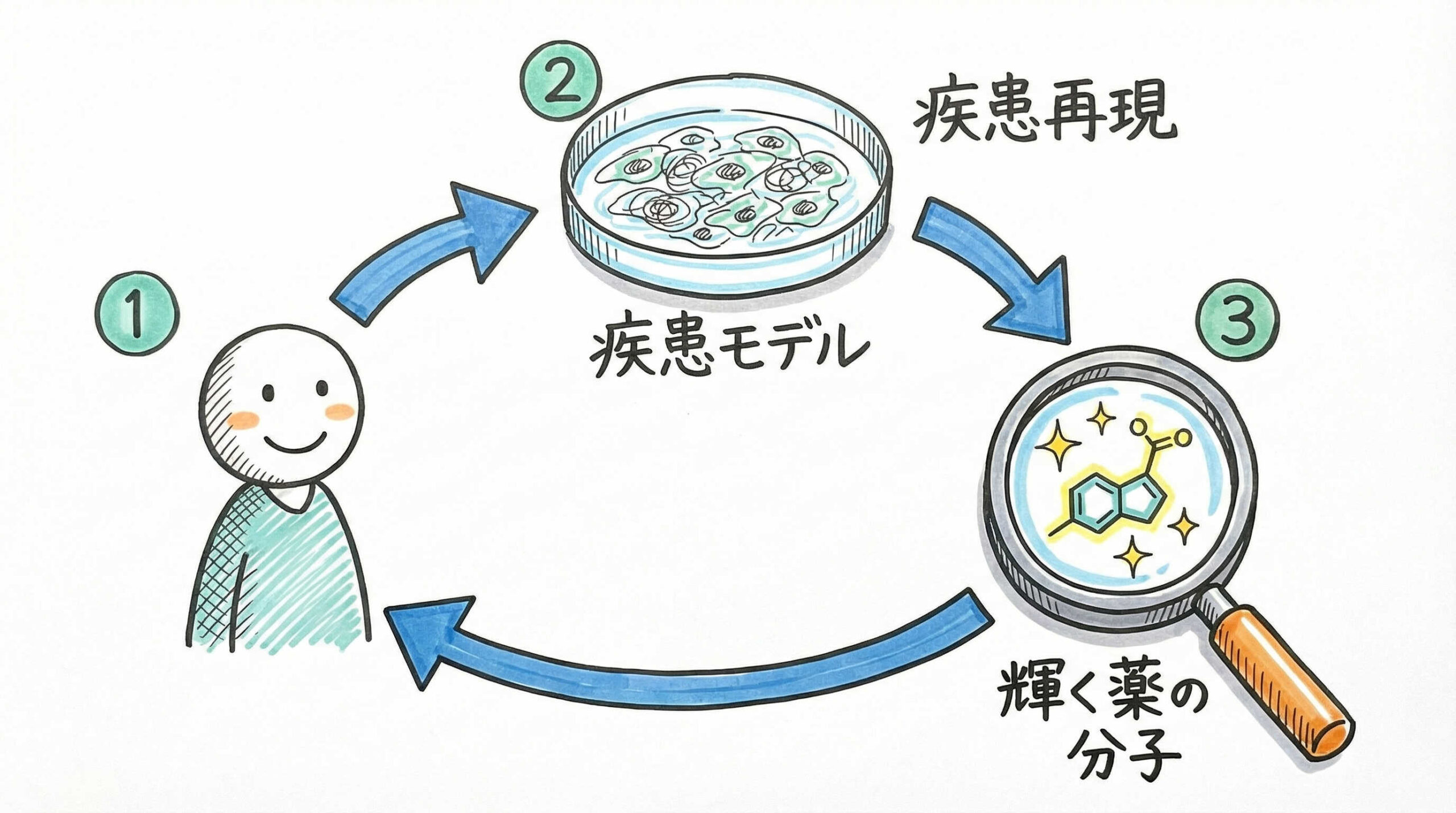

疾患特異的iPS細胞を用いたフェノタイプスクリーニング

従来の創薬では、特定の標的タンパク質に対する結合能などを指標とする「ターゲットベース」のスクリーニングが主流でした。しかし、複雑な病態を持つ疾患では、単一のターゲット制御だけでは治療効果が得られないこともあります。

疾患特異的iPS細胞を用いた「フェノタイプスクリーニング」では、細胞レベルでの病態(表現型)の改善を指標として化合物を探索します。作用機序が不明であっても、実際に細胞の病態を正常化させる化合物を発見できるため、ファースト・イン・クラス(画期的新薬)の創出につながる可能性が高いアプローチとして再評価されています。

中枢神経系疾患(アルツハイマー型認知症など)の病態再現

アルツハイマー型認知症、パーキンソン病、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経変性疾患は、生体脳組織へのアクセスが難しく、研究が困難な領域でした。

患者由来iPS細胞から神経細胞を分化誘導することで、アミロイドベータの蓄積、タウタンパク質のリン酸化、ミトコンドリア機能異常といった病理学的特徴をシャーレ上で再現できます。これにより、ヒト神経細胞に対する直接的な保護作用や、病態進行を抑制する薬剤のスクリーニングが可能となり、根本治療薬の開発に貢献しています。

遺伝性心疾患や筋疾患における治療薬候補の探索

肥大型心筋症や拡張型心筋症、あるいはデュシェンヌ型筋ジストロフィーなどの遺伝性疾患においても、iPS細胞モデルは威力を発揮します。

患者の遺伝情報を持つ心筋細胞や骨格筋細胞を作成し、その収縮力低下や不整脈、細胞骨格の異常などを定量的に評価します。さらに、ゲノム編集技術を用いて変異遺伝子を修復した「アイソジェニックコントロール(同質遺伝子対照)」細胞を作成し、比較検討することで、化合物の効果が本当に遺伝子変異に起因する病態に対するものなのかを厳密に検証することが可能です。

スクリーニングのスループットと精度を高める最新技術

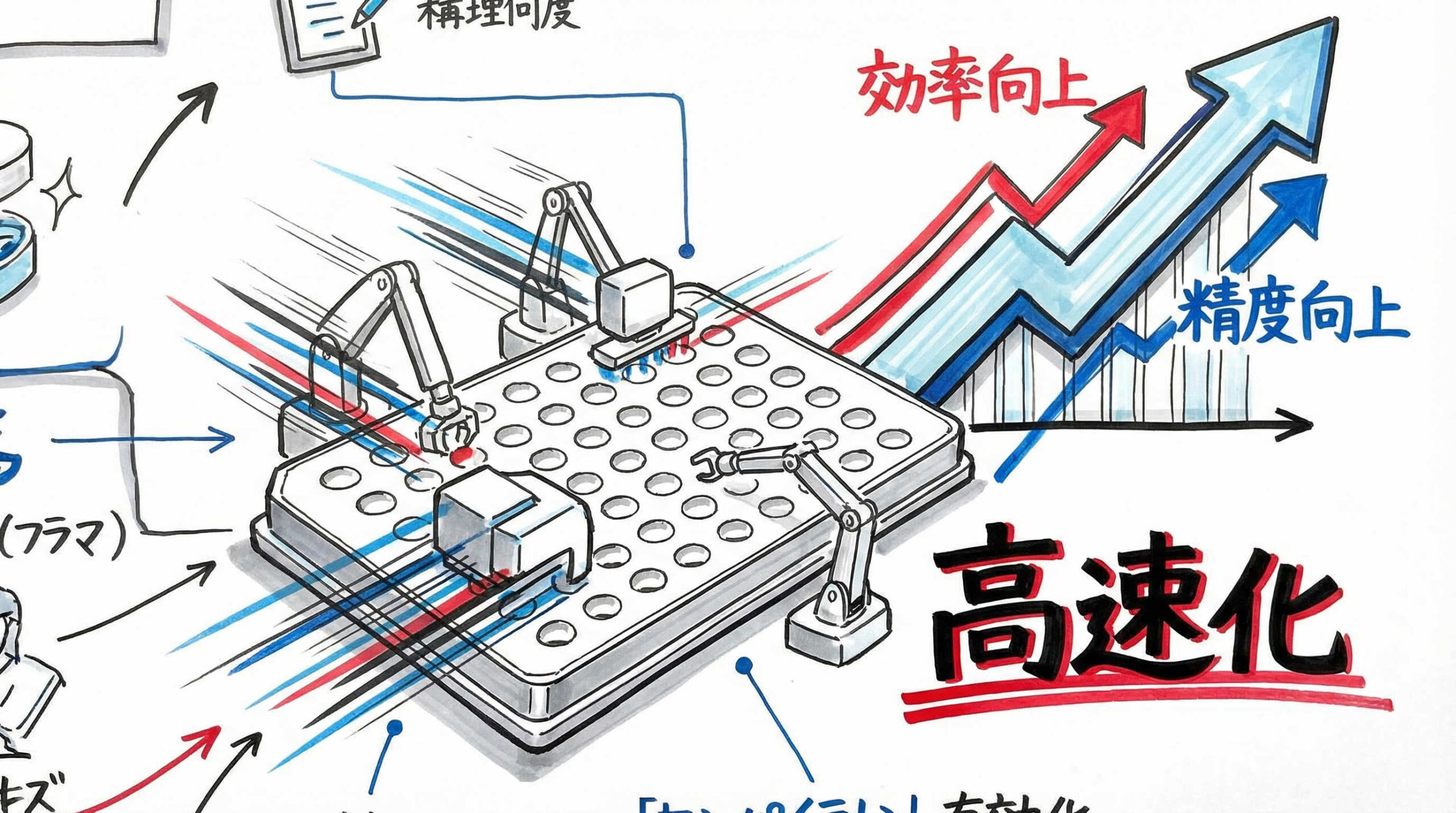

iPS細胞を用いたスクリーニングを、大量の化合物を処理するハイスループットスクリーニング(HTS)へと適用するためには、技術的なブレイクスルーが必要です。ここでは、評価の効率と精度を飛躍的に高めるための最新技術トレンドについて紹介します。

ハイコンテントスクリーニング(HCS/HCA)による画像解析

ハイコンテントスクリーニング(HCS/HCA)は、自動顕微鏡システムと画像解析ソフトウェアを組み合わせ、細胞の形態変化や蛍光標識されたターゲットの局在などを多角的に定量解析する技術です。

iPS細胞スクリーニングにおいてHCSを用いることで、単に細胞の生死(生存率)を見るだけでなく、ミトコンドリア膜電位、核の形態、細胞骨格の構造、酸化ストレスレベルなど、複数のパラメータを同時に(マルチパラメトリックに)取得できます。これにより、化合物の毒性メカニズムを詳細にプロファイリングし、より質の高いヒット化合物の選定が可能になります。

オルガノイドおよびOrgan-on-a-Chip(生体機能チップ)の活用

従来の2次元(単層)培養では、生体内の複雑な組織構造や血流による物理的刺激を再現できませんでした。そこで注目されているのが、3次元培養技術である「オルガノイド」や、微細加工技術を応用した「Organ-on-a-Chip(生体機能チップ)」です。

これらの技術を用いることで、臓器特有の立体構造や、複数臓器間の相互作用(肝臓で代謝された薬物が心臓に与える影響など)をチップ上で再現できます。より生体に近い環境でのスクリーニングが可能となり、臨床予測性がさらに向上することが期待されています。

AI(人工知能)を用いた画像データからの毒性予測

iPS細胞の画像データ解析にAI(ディープラーニング)を導入する動きが加速しています。AIに正常な細胞と毒性を受けた細胞の膨大な画像データを学習させることで、人間の目では判別できない微細な形態変化から、毒性の有無や種類を予測します。

この手法の利点は、蛍光試薬などによる細胞への侵襲(ラベリング)なしに、明視野画像だけで評価が可能になる点です(ラベルフリー解析)。これにより、試薬コストの削減と解析速度の向上が実現し、スクリーニングの効率が劇的に改善します。

iPS細胞スクリーニングの委託先(CRO)を選定する5つのポイント

iPS細胞スクリーニングは高度な専門技術を要するため、自社ですべてを賄うのではなく、専門の受託解析機関(CRO)を活用するのが一般的です。しかし、委託先の選定を誤ると期待した成果が得られないこともあります。ここでは、パートナー選びで失敗しないための5つの重要ポイントを解説します。

使用するiPS細胞の品質管理基準と分化誘導効率

最も基本的なポイントは、使用されるiPS細胞の品質です。未分化マーカーの発現確認や核型解析などの品質管理(QC)が厳格に行われているか、そして目的細胞への分化誘導効率がロット間で安定しているかを確認しましょう。分化効率が低い、あるいはバラつきが大きいと、アッセイ結果の再現性が損なわれるリスクがあります。市販の高品質な細胞を使用しているか、あるいは自社で樹立・分化誘導する技術力があるかが判断基準となります。

目的のターゲットに合わせたアッセイ系のカスタマイズ性

創薬プロジェクトごとに評価したいターゲットや目的は異なります。既製の決まりきったアッセイメニューだけでなく、貴社のニーズに合わせて試験系を柔軟にカスタマイズできる技術力があるかどうかが重要です。例えば、特定の刺激に対する応答を見たい、特殊なバイオマーカーを測定したいといった要望に対し、プロトコルの調整や新規系の構築を提案できるCROは強力なパートナーとなります。

取得データの信頼性と背景データの蓄積量

提出されるデータの信頼性は、そのCROが過去にどれだけのデータを蓄積しているかに依存します。陽性対照薬(ポジティブコントロール)や陰性対照薬を用いたバリデーションデータが十分に揃っているかを確認してください。また、背景データ(ヒストリカルデータ)が豊富であれば、得られた結果が特異的なものなのか、偶発的なものなのかを判断する際の強力な根拠となります。

費用対効果(コスト)と試験期間(納期)のバランス

iPS細胞を用いた試験は、一般的な細胞株を用いた試験に比べて高額になる傾向があります。単純な価格比較だけでなく、「得られるデータの質と量」対「コスト」のバランスを見極めることが大切です。安価でも精度が低ければ再試験が必要となり、かえってコストがかさみます。また、創薬スピードを維持するために、試験開始からレポート納品までの納期が許容範囲内であるかも事前に確認が必要です。

知的財産権の取り扱いと秘密保持体制

新薬候補化合物の情報は、製薬企業にとって極めて重要な機密情報です。CROのセキュリティ体制や、試験で得られた知的財産権(IP)の帰属について、契約段階で明確にしておく必要があります。特に、共同研究に近い形での委託となる場合、発生した知財の取り扱いについてトラブルにならないよう、秘密保持契約(NDA)や業務委託契約書の内容を法務部門と連携して精査しましょう。

iPS細胞スクリーニング導入の課題と今後の展望

急速に普及が進むiPS細胞スクリーニングですが、解決すべき課題も残されています。技術の成熟とともに解消されつつあるものの、導入に際しては以下の点についても留意しておく必要があります。

コストダウンに向けた大量培養技術の確立

iPS細胞由来の分化細胞は、製造コストが依然として高価です。ハイスループットスクリーニングで数万〜数十万検体を処理するためには、均質な細胞を大量かつ安価に供給する技術が不可欠です。現在、バイオリアクターを用いた浮遊培養技術や、自動培養装置による大量生産プロセスの開発が進められており、将来的にはコストが大幅に低減され、より手軽に利用できるツールになっていくことが期待されます。

評価プロトコルの国際的な標準化動向

iPS細胞を用いた試験法は多岐にわたり、研究機関や企業によってプロトコルが異なる場合があります。規制当局への申請データとして活用するためには、試験法の標準化と国際的なバリデーションが必要です。CiPAイニシアチブのように、産官学が連携して評価法のガイドライン化を進める動きが活発化しており、今後は標準化されたプロトコルに基づいたデータ取得がより一層求められるようになるでしょう。

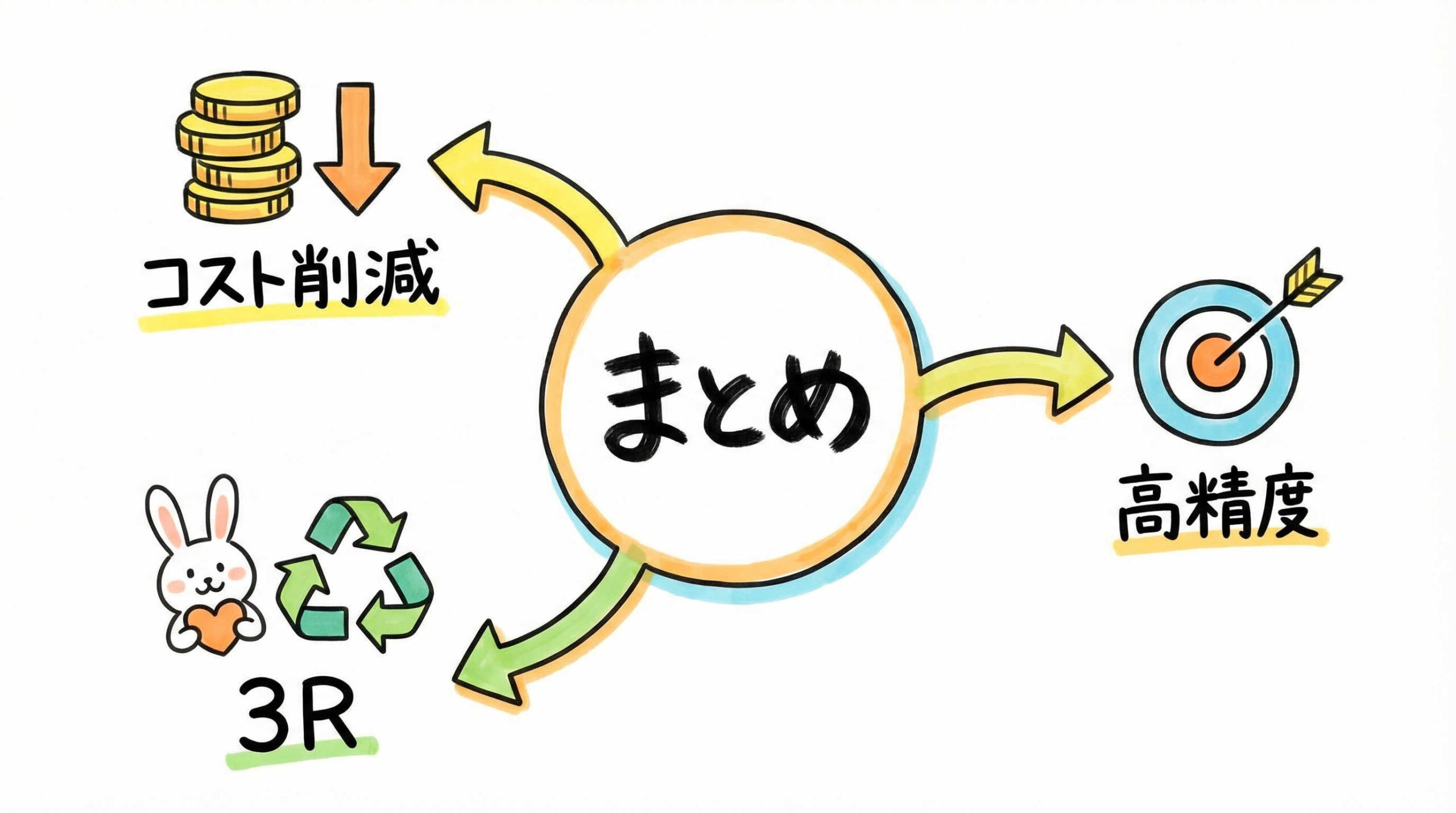

まとめ

iPS細胞を用いた創薬スクリーニングは、ヒト予測性の向上、開発コストの削減、そして3Rへの貢献という観点から、現代の創薬研究において不可欠なプロセスとなりつつあります。心毒性や肝毒性などの安全性評価から、疾患特異的iPS細胞を用いた薬効評価に至るまで、その活用範囲は拡大の一途を辿っています。

導入を検討する際は、自社の課題(毒性予測の精度向上、希少疾患モデルの構築など)を明確にし、技術力と信頼性を兼ね備えた適切なパートナー(CRO)を選定することが成功への近道です。この技術を効果的にパイプラインに組み込むことで、確度の高い新薬候補をより迅速に臨床試験へと送り出すことができるでしょう。

iPS細胞を用いた創薬スクリーニングについてよくある質問

iPS細胞を用いた創薬スクリーニングに関心をお持ちの方からよく寄せられる質問をまとめました。導入検討時の参考にしてください。

-

Q. iPS細胞を用いた試験は、規制当局(PMDAやFDA)への申請資料として使えますか?

- A. はい、補完的なデータとして広く受け入れられています。特に心毒性評価(CiPA)などでは重要な評価項目として位置づけられつつあり、ヒトでの安全性を裏付ける強力な根拠となります。

-

Q. 既存の細胞株(HeLaなど)を用いたスクリーニングと完全に置き換えることは可能ですか?

- A. 現時点では「完全な置き換え」ではなく「組み合わせ」が主流です。初期の粗いスクリーニングには安価な細胞株を用い、絞り込んだ化合物の精査にiPS細胞を用いることで、コストと精度のバランスを取るのが一般的です。

-

Q. 依頼してから試験結果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?

- A. 試験内容によりますが、細胞の分化誘導や培養期間が必要なため、通常の細胞株を用いた試験よりは長くかかります。一般的には、試験開始からレポート提出まで1〜2ヶ月程度が目安ですが、CROの混雑状況や試験系によります。

-

Q. 患者由来のiPS細胞を用いたスクリーニングを依頼する場合、倫理審査は必要ですか?

- A. 既樹立のiPS細胞バンク(理研やCiRAなど)から入手可能な細胞を使用する場合は、適切な手続きを経れば新たな倫理審査が不要なケースも多いです。新たに患者様から検体を採取する場合は、厳格な倫理審査が必要です。

-

Q. 費用感はどの程度見ておけばよいでしょうか?

- A. 試験規模(化合物数、濃度設定)、評価項目(MEA、イメージングなど)、使用する細胞の種類によって大きく異なります。数十万円の予備試験から、数百万円〜数千万円規模のプロジェクトまで様々ですので、まずはCROに見積もりを依頼することをお勧めします。